企業における人材育成は、常に進化し続けるビジネス環境において重要な役割を果たしています。しかし、効果的な人材育成プログラムを実施するには、さまざまな課題に直面することも少なくありません。

本記事では、多くの企業が直面する人材育成の一般的な課題を明らかにし、DXを推進して企業の成長につなげるための3つの重要なポイントについて解説します。実践的なアプローチと具体的な戦略を通した、効果的な人材育成に興味をお持ちの方はぜひ参考にしてください。

目次

人材育成で企業が抱える主な課題

近年はデジタル技術の発展や顧客ニーズの多様化により、急速に変化する業界の要求に迅速に対応する必要性が生じています。そのため企業は従業員の継続的なスキルアップと知識のアップデートを行うことが求められます。

しかし、十分な育成環境が整っていない企業が多いのが実情です。ここでは、人材育成で企業が抱える主な課題について解説します。

人材育成を行うための十分な時間が取れない

企業における人材育成において、従業員が知識とスキルを養うための十分な時間を確保することは重要です。

働き方改革によって労働時間の削減が求められる中、日々の業務に追われながら従業員に対する研修業務やトレーニングの時間を確保するのは難しく、特に小規模な組織やリソースに限りがある場合、時間の不足はより深刻な課題となります。

人材育成のための十分な時間が確保できないと、育成プログラムの効果は限定的になり、従業員のスキル向上やキャリア開発がなかなか進まない可能性があります。そのため、時間管理と優先順位付けを行い、人材育成のための時間を捻出するための工夫が求められます。

育成担当者のスキルが不足している

人材育成担当者のスキルが不足している場合も、十分に従業員の能力を引き上げるのは難しくなります。

効果的な研修やトレーニングを実施するためには、人材育成を担当する従業員自身が、適切な知識・スキルや指導力を備えている必要があります。しかし、育成担当者が専門的なトレーニングを受けていない場合や、現場の経験が不足している場合、育成プログラムの品質が低下し、十分な成果を出せない可能性があります。

人材育成業務に対する評価制度が整っていない

人材育成業務に対する評価制度が整っていない現場においては、管理職や育成担当者のモチベーションが上がりにくかったり、育成プログラムの改善がしにくかったりします。

育成プログラムに対する評価制度が不明瞭な場合、「部下や後輩を育成しても自分の評価につながらない」「余計な仕事が増えただけ」と感じる原因になり、育成担当者のモチベーションが低下するおそれがあります。結果的に人材育成計画への積極的な参加を促進することが難しくなり、従業員の成長が停滞します。

また、従業員や管理者が育成プログラムの成果を正しく評価できない場合、プログラムの効果をさらに高めるための改善点の特定や、適切な教材の調整が困難になるという課題もあります。

効果的な学習環境を提供できていない

個々の従業員のニーズに合わせたパーソナライズされた学習環境の提供が不十分なことから、効果的な学習成果の達成が難しい場合があります。

学習効果を最大化するためには、適切な教育コンテンツや、従業員の環境に合わせて柔軟に参加できる学習ツール、進捗に合わせた適切なサポートシステムが必要です。これらの要素が不足している場合、学習者は必要なスキルや知識を効率的に習得できなくなります。

特に、テレワークやフレキシブルな勤務形態が増える中で、オンラインやハイブリッドの学習環境の整備は、企業にとって重要な課題です。

人材育成の目的

人材育成の主な目的は、業務効率化や生産性の向上、社内全体のスキル水準の底上げにあります。企業が成長を続けていくためには、個々の従業員が常に新たなスキルを身につけ、市場における競争力を高める取り組みが必要です。

ここでは、人材育成の2つの目的について詳しく解説します。

業務効率化と生産性向上

業務改善による業務効率化と生産性の向上は、人材育成の重要な目的のひとつです。従業員が新しい業務の手順や知識・技術を習得することで、作業の効率化が図られ、社内全体の生産性が向上します。

また、人材育成プログラムを通してチームワークやコミュニケーションスキルを高めることで、円滑な業務運営を行いやすくする効果も期待できます。

業務効率化と生産性の向上には、マニュアルの活用が効果的です。マニュアルのメリットや手順書との違いについては、下記の記事もご覧ください。

マニュアルのメリットとは?デメリットや定着のコツも詳しく解説

手順書の作成方法を7STEPで解説!マニュアルとの違いも紹介

社内全体のスキル水準の底上げ

人材育成のもうひとつの目的は、社内全体のスキル水準の底上げです。特に、新しい技術や専門知識を身につけることで、従業員はより複雑で専門的な業務を効率的にこなすことができるようになります。

例えば、ITや医療、法務などの専門性の高い知識・技術の習得は、従業員がその分野の業務をより効果的に遂行するために欠かせません。従業員一人ひとりが専門性の高い知識を身につけることで、社内全体のスキル水準が高まり、より柔軟で競争力の高い企業へと成長できます。

また、スキル習得は従業員のキャリア発展にも寄与し、モチベーションの向上や職場満足度の向上にもつながります。

人材育成の4つの手法

人材育成の主な手法として、eラーニングやOJT、Off-JT、SDなどがあります。人材育成施策を行う際は、自社の現状を分析し、適切な手法を選択することが重要です。

ここでは、4つの手法の特徴やメリットを具体的に解説します。

eラーニング

eラーニングは、インターネットを活用して教育コンテンツを提供する人材育成手法です。インターネットに接続できる環境ならどこからでも学習が可能なため、柔軟性とアクセシビリティに優れているのが特徴です。

オンラインで提供される多様な教材を活用し、社員一人ひとりが個々のペースで学習を進めることができます。学習者のニーズやスキルレベルに合わせて学習内容をカスタマイズできるため、従来の集合型研修と比べて一人ひとりのスキルを引き上げやすい学習方法です。

リアルタイムの進捗追跡やフィードバック機能により、学習者の理解度を把握しながら適切なサポートを提供することも可能です。

eラーニングについて詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

どうやって作ればいいの?効果的なeラーニングコンテンツの作り方

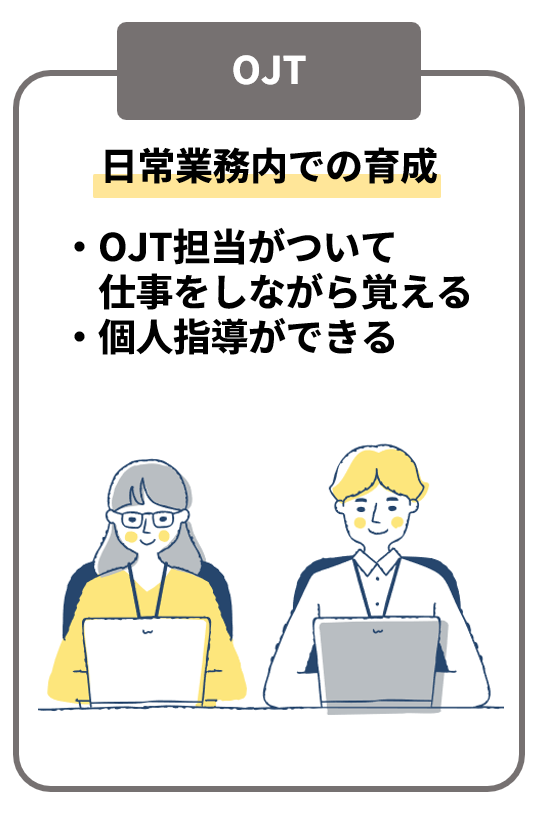

OJT(OfftheJobTraining)

OJT(On the Job Training)は、実際の職場環境で行われる実践的なトレーニング方法です。従業員は、日常の業務の中で、上司や先輩から直接指導を受けながら必要なスキルや知識を習得します。

OJTのメリットは、実務に関連した状況で学べるため、より実践的な知識やスキルを身につけられる点にあります。また、習得したスキルを即座に業務に応用できるため、効率的な学習が可能です。

しかし、質の高いOJTを実施するためには、経験豊富な指導者の存在と、十分な指導時間の確保が必要となるという課題もあります。

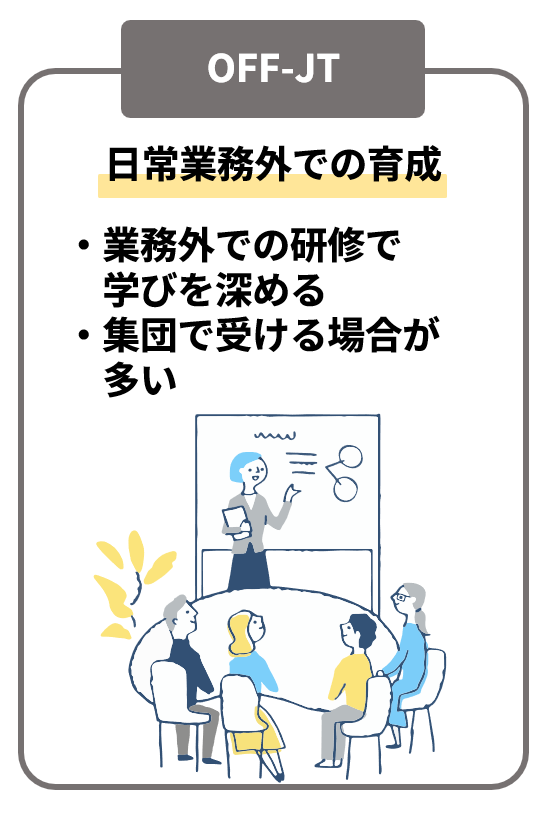

Off-JT(OfftheJobTraining)

Off-JT(Off the Job Training)は、社外で行われるトレーニング手法であり、セミナーやワークショップ、外部企業主催の研修プログラムなどが含まれます。業務から離れた環境で集中的に学習することを目的としており、新しい概念や理論の習得に適しています。

Off-JTは、参加者が日常の業務から離れた環境下で、新たな視点やスキルを身につける機会を提供できる点がメリットです。しかし、学習後は、学んだ内容を実際の業務にどのように活用していくかをよく検討する必要があります。

SD(SelfDevelopment)

SD(Self Development)は、個人が自主的に行う自己啓発のプロセスです。オンラインコースの受講や書籍の購入、ネットワークイベントへの参加など、さまざまな学習方法が含まれます。

SDの主なメリットは、個人が自身の興味やキャリア目標に合わせて学習をカスタマイズできる点にあります。自己啓発によって従業員の主体性を高め、自己成長への意欲を高められる点もメリットです。

一方で、自己啓発の効果は個人のモチベーションや自律性に大きく依存することから、組織として学習を促すためのサポートも重要になります。

企業が設立できる人材育成制度の代表例

企業が設立できる人材育成制度の代表例として、メンター制度やジョブローテーション制度、MBO制度、コーチング・ティーチング制度などが挙げられます。自社の環境や育成したい人材の方向性に合わせて、適切な制度を設けることが重要です。

ここでは、4つの人材育成制度について解説します。

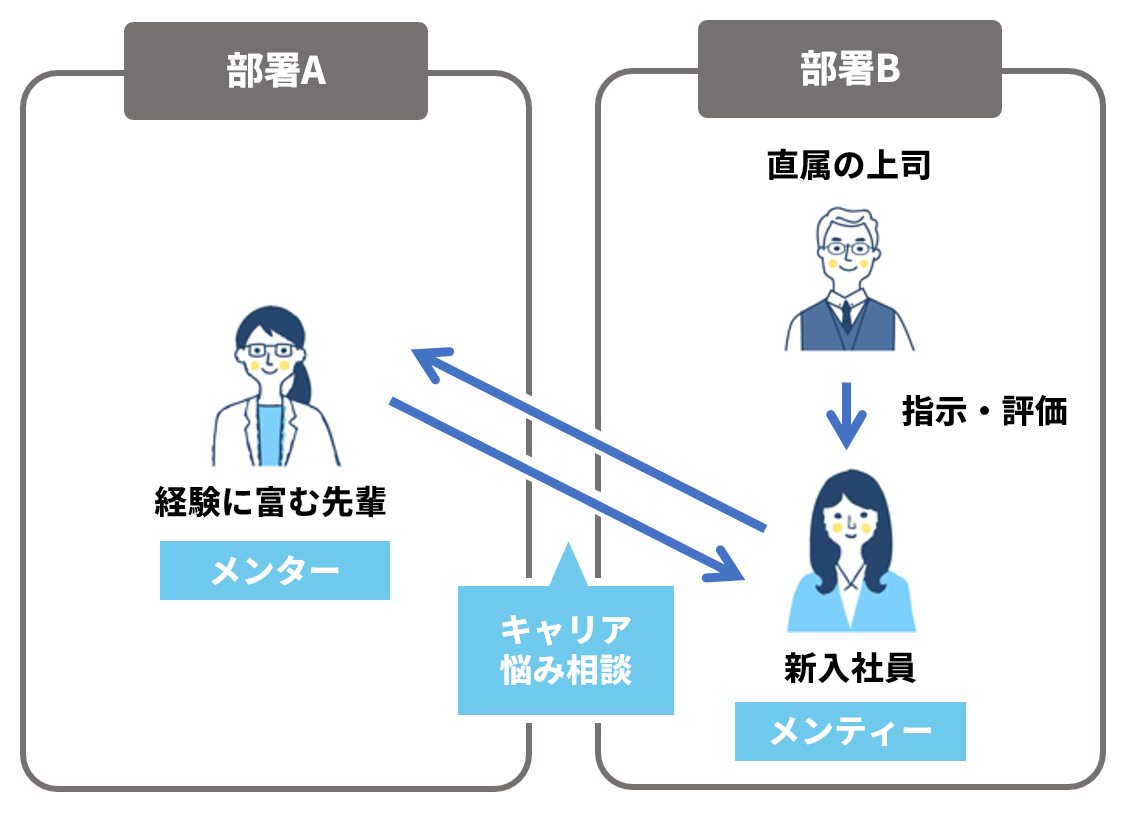

メンター制度

メンター制度は、経験豊富な従業員が、新入社員や若手社員の成長を支援する人材育成制度です。メンターはメンティー(指導を受ける側)に対し、職業上の指導、キャリアアドバイス、業務上のノウハウを提供します。

メンター制度は、新入社員が会社の文化や業務に迅速に適応するのをサポートするだけでなく、メンター自身のリーダーシップスキルやコミュニケーション能力を高める機会を提供します。

また、社内の知識共有を促進し、組織全体の結束力を強化する効果も期待できます。

ジョブローテーション制度

ジョブローテーション制度は、従業員が異なる部署や職種で一定期間働くことにより、幅広いスキルや経験を積むための人材育成の手法です。

ジョブローテーション制度を設けることで、従業員は異なる業務を通じて柔軟な思考と適応力を養い、異なる視点から企業の運営を理解することができます。

また、複数の部署や職種に参画する中で社内のネットワーキングを促進し、異なる部署間のコミュニケーションを活性化する効果もあります。

MBO(目標管理)制度

MBO(Management by Objectives、目標管理)制度は、従業員と管理者が共同で目標を設定し、達成を目指す制度です。個々の従業員の目標は、企業の全体目標と連携しています。

この制度により、従業員は自身の業務と企業の目標の関連性を理解し、より積極的に業務に取り組むことができます。また、定期的なフィードバックと評価を通じて、従業員の自己認識とスキルアップを促進できます。

コーチング・ティーチング制度

コーチング・ティーチング制度は、個々の従業員が自己実現を目指しながら、業務に関連するスキルと能力を開発するための支援を提供する制度です。

コーチング・ティーチング制度では、専門のコーチや育成に長けた従業員が従業員と一対一で関わり、個人のポテンシャルを引き出して問題解決能力やリーダーシップスキルを高めるためのサポートを行います。

従業員の自律性とモチベーションを高め、個人の成長を通じて組織全体の成長を促進する効果が期待できます。

企業の成長に直結する人材育成のポイント

企業の成長に直結する効果的な人材育成を行うためには、丁寧な現状分析を行い、社内の業務を可視化する必要があります。また、必要に応じて外部リソースを活用したり、eラーニングを併用したりする施策も効果的です。

ここでは、人材育成を成功させるためのポイントを、4つの観点から紹介します。

現状分析を行う

人材育成プログラムの成果を最大化するためには、丁寧な現状分析が不可欠です。組織の目標や従業員の現状のスキルレベル、学習ニーズを詳細に分析することで、より効果的な人材育成戦略を策定できます。

組織の長期目標と現在の人材スキルのギャップを明らかにした上で、目標達成のために必要な研修プログラムを計画しましょう。丁寧な現状分析により、効果の低いトレーニングを行ってしまうことを避け、必要なスキルの向上に集中できます。

社内の業務を可視化する

業務の可視化は、人材開発において重要な役割を果たします。業務プロセスを明確にすることで、従業員が自身の役割と責任を理解し、業務の効率化を図れます。

業務の可視化には、現状業務の洗い出しを行うだけでなく、業務フローチャートの作成やKPI(主要業績評価指標)の設定、チーム内コミュニケーションの強化などの作業も含まれます。

社内業務の可視化により、従業員は自身の業務が組織全体の目標にどのように貢献しているかを理解し、より効果的なスキル開発を目指すことができます。

業務可視化を実施する際は、下記の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。

業務可視化とは?重要性やメリット、具体的な5つのプロセスを解説

必要に応じて外部リソースも活用する

効果的な人材育成を行うためのリソースが不足している場合は、必要に応じて外注も活用しましょう。外部の専門家や研修機関を活用することで、最新の知識や技術を取り入れ、より高品質な研修内容を提供することが可能です。

外部からの新しい視点やアプローチは、従業員のモチベーションを高め、新たな学習機会を提供します。また、外部リソースを活用することで、社内の従業員にかかる負担を軽減する効果も期待できます。

eラーニングと併用しオンラインやハイブリッドな学習環境を用意する

eラーニングの活用とオンライン研修のハイブリッド化は、現代の人材教育において重要な戦略のひとつです。eラーニングを取り入れることで、時間や場所に制限されずに学習を進められるだけでなく、学習者のニーズに合わせた柔軟な学習スタイルを実現できます。

また、オンラインとオフラインの研修プログラムを組み合わせることで、理論と実践のバランスを取り、より効果的な学習成果につながります。

オンライン研修とeラーニングの違いや、eラーニングで集合研修を行う際のポイントについては下記の記事をご覧ください。

オンライン研修とeラーニングの違いとは?研修効果を高める方法3選を紹介

集合研修とeラーニングのメリットや効果を最大化するポイントを解説

自社に合った人材育成手法を選択して効果の高い教育を実践しよう

人材育成は、企業が持続的に成長し続けるために重要な施策です。学習のための十分な時間と環境を確保し、従業員が積極的に学びたくなるようなサポートを提供することが大切です。

日々の業務に追われがちな従業員により良い学習環境を提供するためには、eラーニングをはじめとしたオンラインの活用が重要になります。

動画コンテンツを教材に活用するメリットは次の通りです。

学習者

直観的な理解の促進:動画コンテンツは視覚的な情報が豊富であり、複雑な手順や概念を直観的に理解できます。

自己主導型学習の実現:動画コンテンツはいつでもアクセス可能で、繰り返し視聴することができます。

管理者

効率的な教育プログラムの提供:一度作成すれば何度でも使用できるため、教材の開発にかかる時間と労力を削減できます。

学習進捗の効果的な追跡:動画コンテンツの視聴状況を確認することで、学習者の進捗と成果をリアルタイムで評価し、適切なサポートを行うことが可能になります。

会社全体

コスト削減と効率の向上:動画コンテンツは再利用できるため、長期的な教育コストの削減が期待できます。

組織全体のスキル向上:動画コンテンツを通じた効果的な学習により、従業員のスキルと知識が向上します。これにより、従業員のパフォーマンスが高まり、企業全体の生産性が向上します。

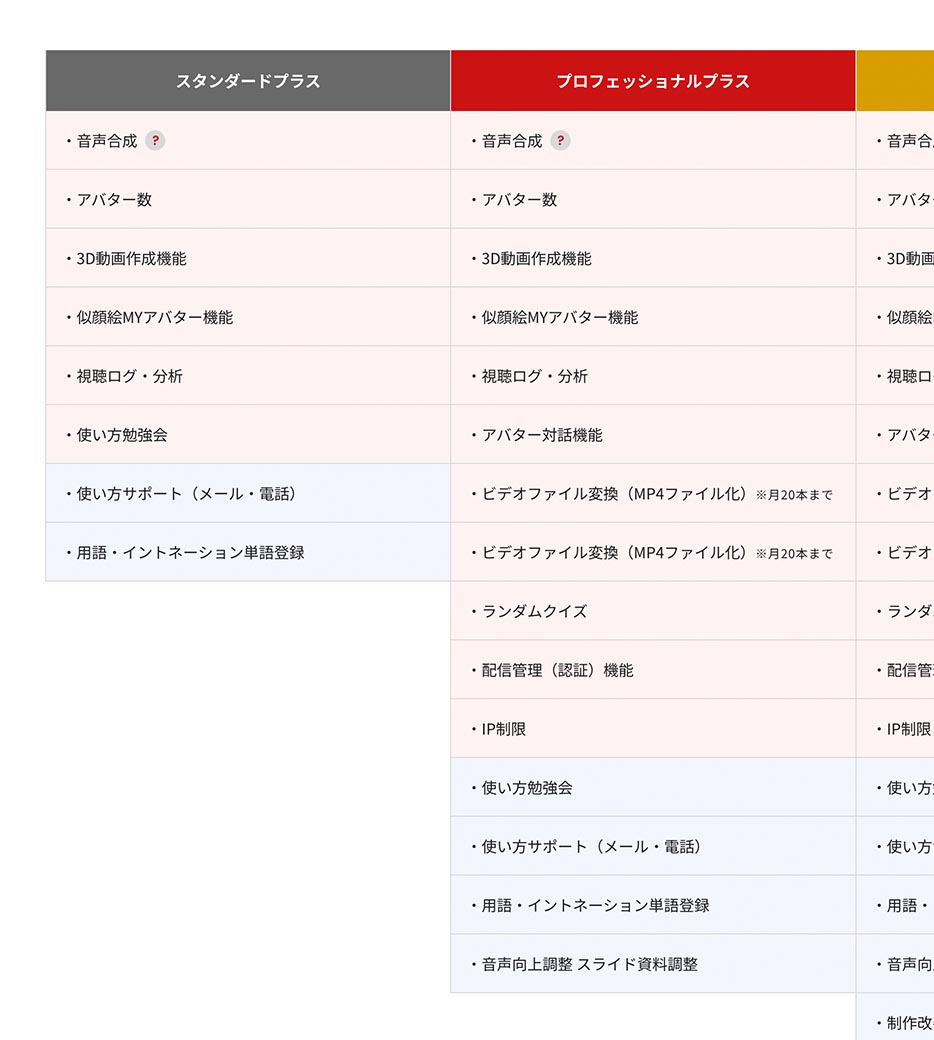

オンラインによる教育コンテンツの作成・配信なら、手持ちのパワーポイントを活用して簡単に動画教材を作成できるPIP-Makerがおすすめです。

PIP-Makerなら、既に作成済みのパワーポイントをアップロードするだけで簡単に動画教材を作成できます。日々の業務に追われて教材作成のための時間を十分に確保できない現場においても、効果の高い教材を簡単に用意できるのが強みです。

これからeラーニングの導入を検討している方は、教材作成ツールとしてPIP-Makerの利用をぜひご検討ください。