鳥取大学医学部附属病院様は、「地域と歩む高度医療の実践」を理念に掲げ、山陰地方における特定機能病院として、先進的な医療を提供されています。2002年という全国的にも早い段階で電子カルテシステムを導入し、多くの診療システムも積極的に取り入れるなど、医療DXの先駆的な取り組みを続けてこられました。

その一環として、診療受付・呼び出しアプリ「とりりんりん」を独自に開発し、2019年9月より全診療科での運用を開始。受診者の利便性向上に大きく貢献されています。

同院では、患者への治療等の説明や看護師の研修業務の効率化に向け、2021年にPIP-Makerを導入されました。PIP-Makerで作成された動画は、「とりりんりん」内の説明動画としてもご活用いただいています。

今回の取材では、PIP-Makerの導入経緯や現在の活用状況について、鳥取大学医学部附属病院およびシステム運用を担当する関係者の皆さまにお話をうかがいました。

ご対応いただいたのは、鳥取大学米子地区事務部医事課医療情報管理係 係長 大塚千春様、鳥取大学医学部附属病院 医療情報部に常駐しシステム運用を担当されている株式会社ケーオウエイ 情報通信部 係長 高橋直記様、看護部 医療情報部 看護師(認定看護管理者) 渡邊仁美様、看護部 継続学習支援室 看護師長 依藤裕子様、看護部 手術部 看護師 長谷川啓瑞様、看護部 医療福祉支援センター 副看護師長 野津陽子様、看護部 医療福祉支援センター 看護師 長谷川敬子様の7名です。

DXを支える「医療情報部」― 体制と役割

(大塚様)

鳥取大学医学部附属病院は、高度医療を提供する地域の中核病院として、先端医療の研究・開発、医療人材の育成、そして地域医療への貢献を担っています。特に、鳥取県西部エリアにおける基幹病院として、高度急性期医療をはじめ、がん治療、心血管治療、救急医療など幅広い分野で専門的な診療を行っています。医療情報部は、教員、事務職員、外部委託業者で構成されており、情報システムの運用・管理を担当しています。

当部は、病院の電子カルテの管理をはじめ、診療報酬請求業務のサポート、さまざまなシステムの導入検討や管理・運用、さらにサイバーセキュリティ対策など、医療のDX化を支える役割を担っています。

特に、2023年3月に、当院と米子市が申請した『米子市ヘルスケアプラットフォーム実装事業』が「デジタル田園都市国家構想交付金*」に採択されたことをきっかけに、2024年4月に、一般社団法人日本ヘルスケアプラットフォームを設立してからは、病院内にとどまらず、米子市や他の病院(博愛病院、山陰労災病院、米子医療センター)、そして地域住民との連携など、活動の場が地域全体へと広がっています。

*デジタル田園都市国家構想交付金:デジタルを活用して地域の課題解決や魅力向上を実現するための国の交付金

(高橋様)

私は、鳥取大学医学部附属病院から委託を受け、医療情報部のシステムエンジニア(SE)として病院に常駐し、電子カルテの安定稼働や各種システムの運用・保守を担当しています。院内にはIT技術の専門家が少ないため、システム導入時の調整や発生した問題の対応、ベンダーとのやり取りを行い、現場の医療スタッフとITシステムの橋渡しをしています。また、病院の職員向けイントラネットの管理や改修も担当しており、その経験から、ヘルスケアプラットフォームのシステム関連やHPの作成にも携わっています。

PIP-Makerの運用も担当しており、現在は病院全体で20アカウントを共用しているため、イントラネット上に利用申請フォームを設けて管理しています。また、初めて利用するスタッフ向けた使い方セミナーも実施し、院内での活用を広げる取り組みも行っています。

(渡邊様)

私は、医療情報部に所属する看護師です。これまでに認定看護管理者、医療情報技師、診療情報管理士、介護支援専門員などの資格を取得し、さまざまな部署で実務経験を積んできました。そうした経験を活かし、現在は医療現場と情報部門をつなぐ橋渡し役として、情報の有効活用を推進しています。

PIP-Makerには早い段階から関わっており、患者さんへの説明や看護師向けの研修に活用できるよう、動画の整備と運用体制の構築に取り組んでいます。特に、現場で最も積極的にPIP-Makerを活用している継続学習支援室の依藤師長をはじめ、看護部とも連携しながら定着と活用の促進を図っています。

患者さんへの説明時間の業務負担を軽減するために ── 動画化の検討とPIP-Maker選定の経緯。

(大塚様)

患者さんへの説明にかかる時間や手間は、医療スタッフにとって大きな業務負担となっています。当院でも、「治療等の説明を動画化できれば、業務の効率化につながるのではないか」という声が上がり、医療情報部で動画活用の検討が始まりました。ちょうどその時期に文部科学省の補助金に応募し採択されたこともあり、スタッフの働き方改革の一環として、本格的に動画制作に取り組むことになりました。

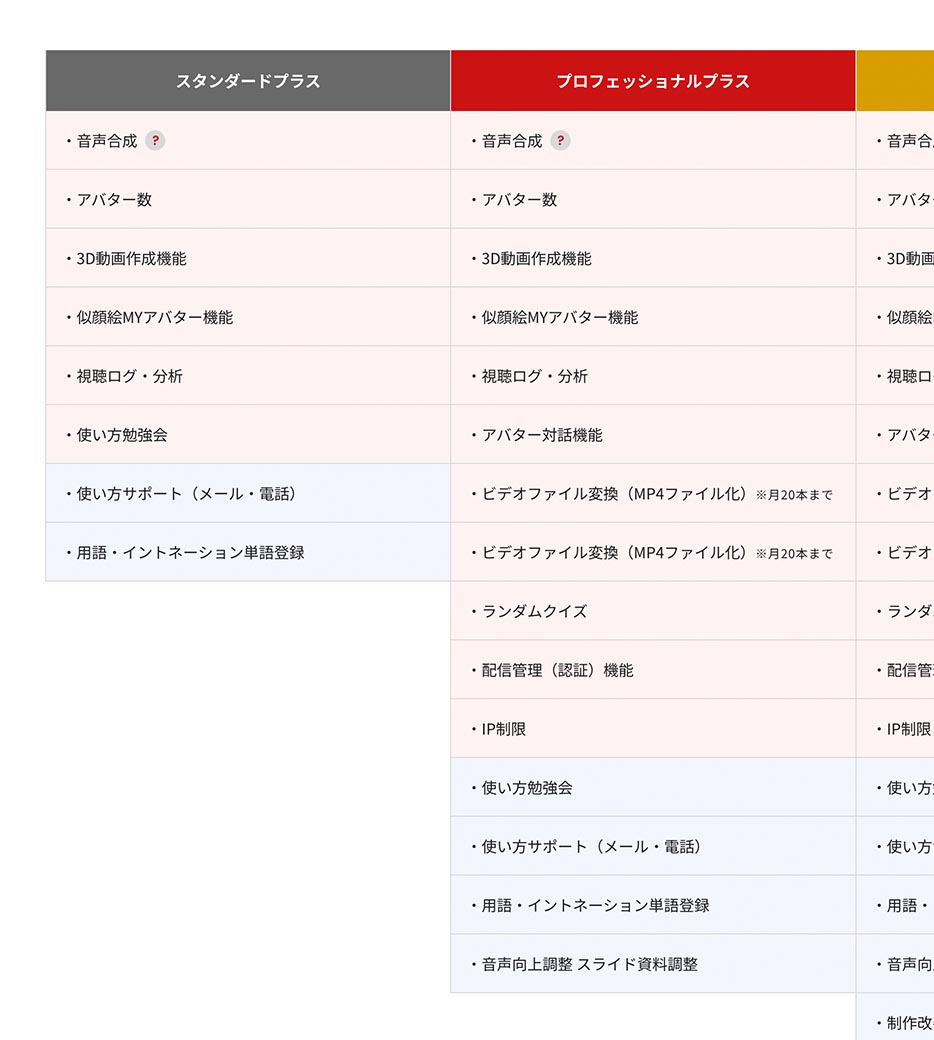

PIP-Makerは、「とりりんりん」の運用が始まる前から、説明にかかる業務の効率化や看護師の教育を目的として、スタンダードプランで導入していました。当初は院内での内製を前提に運用しており、実際に説明で使用していたパワーポイント資料との親和性も高かったことから、各診療科で徐々に活用が広がっていました。

しかしPIP-Makerは、基本的にパワーポイント資料を自分たちで動画化する必要があるため、全診療科分を制作するには、内製だけで対応するのは難しい状況でした。

専任を雇用することも考えたのですが、限られた予算の中ではコストが見合いません。医師が監修した動画を制作・販売している会社があったので問合せたのですが、自社の配信プラットフォームを使用することが前提で、かつ購入した動画に対し、一視聴毎に課金され、視聴期限もあるということで、当院が運用している通院支援アプリ「とりりんりん」上で動画を活用するができませんでした。

そこで4COLORS社に相談したところ、PIP-Makerであれば「とりりんりん」との連携も可能であり、さらに低価格で制作代行にも対応できるという提案を受けました。コスト面・運用面の両方において最適と判断し、プランをアップグレードした上で、制作に取り組むことにしました。

地域医療と暮らしをつなぐ基盤 ── 「とりりんりん」とは?

(大塚様)

山陰地方に位置する当院では、高齢化や公共交通機関の本数が限られているなどの地域特性から、通院や待ち時間に伴う患者さんの負担が大きく、特に再来受付や外来の待機時間における利便性の向上が長年の課題となっていました。

こうした背景を受け、患者サービスの向上を目的として鳥取大学が独自に開発した通院支援アプリが「とりりんりん」です。スマートフォンを使って当日の診療受付ができるほか、診療時間が近づくと通知で呼び出され、院内のどこにいても診療に遅れることなく対応できるなど、患者さんのストレス軽減と待ち時間の有効活用を可能にする仕組みとして注目を集めています。

この取り組みに対して、鳥取大学医学部附属病院と米子市が共同で申請した『米子市ヘルスケアプラットフォーム実装事業』が、令和5年にデジタル田園都市国家構想交付金に採択され、活動に大きな弾みがつきました。これを機に、医療・行政・地域を横断して連携を推進するため、「一般社団法人日本ヘルスケアプラットフォーム」が設立され、フレイル予防アプリや転院調整・空床管理システム、統合カルテシステム、紹介統合WEBシステムなど、複数のサービスが一体となったヘルスケアプラットフォームとしての展開が進められています。

「とりりんりん」は、その中核的なアプリとして位置づけられており、登録することでこうした複数のサービスをアプリ内で一括して利用できる仕組みが構築されています。

現在「とりりんりん」には、当日診療受付、診療呼び出し通知、診療内容確認、デジタル問診、後払いサービスといった医療関連機能に加え、地域の防災・防犯情報、ごみ収集、子育て支援、地域のお役立ち情報、クーポン配信など、暮らしに寄り添ったサービスも次々と搭載されており、医療と生活をシームレスにつなぐ地域プラットフォームとしての役割を拡大し続けています。PIP-Makerは、その中の「診療内容確認」機能における治療等の説明動画として活用しており、患者さんへの医療情報の提供をサポートしています。

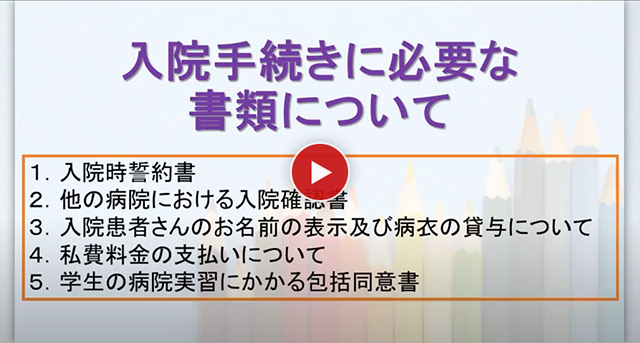

「とりりんりん」内動画

「とりりんりん」動画視聴後アンケート

治療等の説明動画と看護師研修の質と効率を高める──PIP-Maker活用の取り組みとその効果

(長谷川啓瑞様)

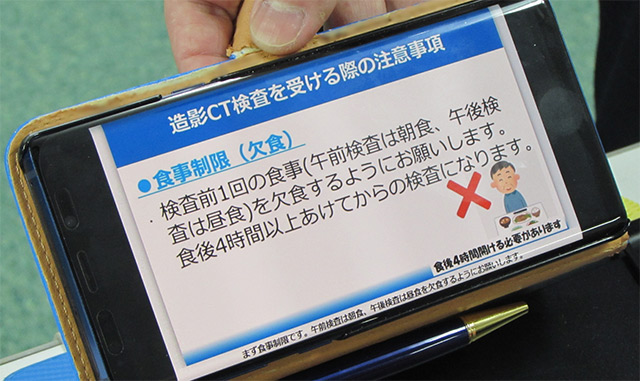

私は、麻酔科で看護師をしています。これまでは来院された方に対し、対面で麻酔に関する説明を行っていましたが、特にご高齢の方などは、お伝えした内容をどこまで理解されているのかが心配でした。

その点、PIP-Makerの動画を活用するようになってからは、QRコードをお渡しすることで、ご自宅でご家族と一緒に内容を確認していただけるようになり、安心感が生まれました。

「とりりんりん」では、患者さんごとに必要な動画を送る仕組みになっており、動画の理解度を測るためのアンケートもありますが、これまでのところ、ほとんどの方から「理解できた」とのお声をいただいています。

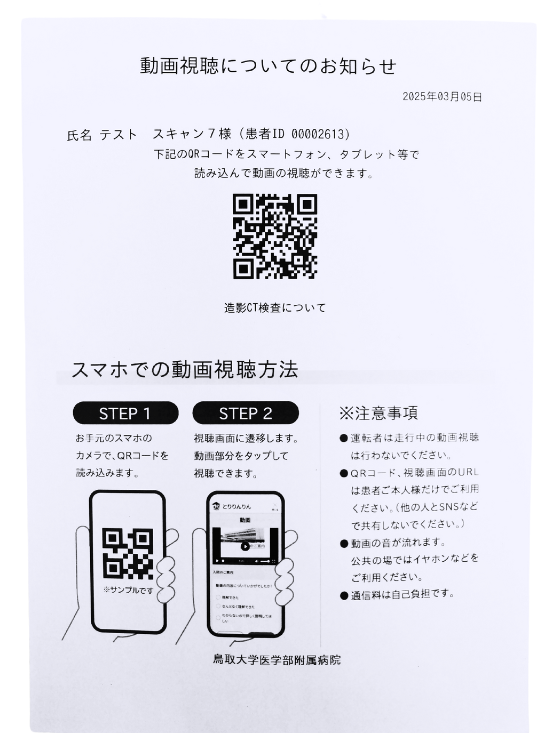

動画視聴についてのお知らせ

(大塚様)

QRコードは、アプリに限らず、電子カルテからも取得できるようになっています。カルテ画面にある「QR印刷」というボタンをクリックすると、その方専用のQRコードを印刷できる仕組みです。

このように紙で出力して渡すことで、患者さんは自分の診療情報にすぐアクセスできるというメリットがありますが、紙を紛失してしまうと、情報にアクセスできなくなるという課題もあります。

その点、「とりりんりん」では、同じ情報がアプリ内に同期されており、スマートフォンからいつでも確認できるため、やはりアプリの方が利便性は高いと感じています。

(長谷川敬子様)

PIP-Makerの動画を初めて観たとき、想像していたよりもゆっくりとしたペースで話してくれるのがとても印象的で、高齢の入院患者様に対するインフォームド・コンセントには特に適していると感じました。実際、動画を視聴している時の様子を見ていると、「うん、うん」と頷きながら理解してくれているようで、人が直接説明するよりも伝わりやすいのではないかと思ったほどです。

これら治療等の説明動画は、我々が作成したパワーポイント資料をもとに、担当部署で動画化してもらっているのですが、何回か作っていくうちに、「文字はあまり見られていないかもしれない」という気づきがありました。そこから、なるべく文字を少なくし、伝えたいポイントを絞るよう工夫するようになりました。

そうした改善を重ねる中で、「本当に人が説明するより動画の方がわかりやすいのではないか」と実感するようになりました。

(野津様)

人が説明する場合、どうしても話し方の癖や話すスピードによって患者さんにうまく伝わらないことがあります。その点、動画であれば、あらかじめ伝えたい内容を整理した上で話す速度も調整できますし、合成音声を使えば、淀みのない聞き取りやすい説明が可能になります。

何より、繰り返しの説明が必要な場面でも、動画を再生するだけで対応できるため、スタッフの時間的負担の軽減にもつながりますし、自身の診療内容を確実に理解できるという点で、患者さんの安心感も格段に高まると感じています。

(依藤様)

私は、看護師の教育を担当しています。現在、PIP-Makerで作成した動画は、2年目以降の看護師を対象とした研修に活用しています。研修内容は、日々の周知事項をはじめ、新たにリーダーとなる看護師に向けたマインドセットの共有など、ナーシングスキル全般に関する内容です。

動画コンテンツにしたことで、必要な情報をいつでも学べるようになり、復習や確認も容易になりました。提供方法もさまざまで、LMS(学習管理システム)へのアップロードのほか、PC上のドライブからQRコードを発行し、視聴期限を設定して配布するケースもあります。

ナーシングスキル研修動画(アプリ外)

従来は集合形式での研修が中心でしたが、コロナ禍をきっかけにオンライン研修が一般的になり、今では「オンラインに慣れたので、このまま続けてほしい」という声も多く、自然な流れで動画研修が定着しつつあります。実際、受講者の多くがスマートフォンで視聴しており、場所や時間に縛られず学べる点は大きなメリットです。

もちろん、集合研修と違って直接反応を見られないぶん、「どこまで理解できているか」は気になる部分ではありますが、看護師は専門職としての意識が高く、自律的に学ぶことが求められる職業でもあるため、そこは信頼して任せています。

なお、これらの動画研修の対象は2年目以降の看護師で、新人看護師に対しては、現在も対面での研修を実施しています。研修の習熟度のチェックに関しては、LMSのテスト機能などを活用しています。アカウント数の制約もあるため、PIP-Makerで作成した動画はいったんMP4形式で書き出し、LMSにアップロードして運用しています。

このように、学習の記録や理解度の確認まで含めて一連の仕組みとして整備することで、動画研修の効果を高めながら、現場で無理なく活用できる体制が整いつつあります。

現場の声から見えた課題と、これからの可能性

(渡邊様)

PIP-Makerを活用する中で、「必要なことはすべてお伝えしたい」という現場の想いと、コンテンツとしての分かりやすさ、伝わりやすさという、相反する課題に直面することがあります。文字の情報量が多いため、PIP-Makerの特長であるアバターを入れないという選択もしました。このバランスをどう取っていくかは、今後も継続的に取り組むべきテーマだと感じています。

また、「とりりんりん」の動画を視聴する方のデバイスは、ほとんどの場合、スマートフォンであり、縦画面なので“フォントが小さく読みにくい”といった運用面での課題もあります。「とりりんりん」の開始当初は、153本という膨大な量の動画が必要だったので、代行制作サービスを利用しましたが、今後は、このような課題に対し、4COLORS社と一緒に改善策を検討していけたら考えています。

当院では、「デジタル田園都市国家構想交付金(デジ田)」の活用により、医師の働き方改革の一環としてPIP-Makerを治療等の説明動画制作ツールとして導入しました。こうした取り組みを重ねた結果、現在では当院に加え、3つの医療機関(博愛病院・山陰労災病院・米子医療センター)との連携が始まっており、今後さらに多くの病院への展開を目指しています。当院で作成した動画は、そのまま他院でも使っていただけるよう共有している一方で、病院ごとに内容が異なる場合には、自院での制作を支援する形でPIP-Makerをご紹介したいと思います。

<4COLORSスタッフ一同より>

鳥取大学医学部附属病院の皆さま、この度は貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。

「とりりんりん」のお話をうかがい、医療にとどまらず、行政や生活情報とも連携しながら、地域住民のQOL向上を目指す先進的なDXの取り組みに深く感銘を受けました。

PIP-Makerがそのような素晴らしい活動の一助となっていることを、心より嬉しく思っております。

ご期待に沿えるよう、今後もより良いサービスの開発と、お客様へのサポートに邁進してまいります。

今回の記事が、皆さまのご参考になれば幸いです。