株式会社セブン&アイ・ホールディングス様のグループ商品戦略本部は、プライベートブランド「セブンプレミアム」のブランド戦略の策定や商品開発のためのサポートを行っていらっしゃいます。

本記事では、グループ商品戦略本部情報分析管理担当の髙澤裕太様に、MD(=マーチャンダイザー:商品開発から販売戦略までを一貫して担当する専門職)の知識習得の為にどのようにPIP-Makerをご活用いただいているのか、その背景を中心にお話をうがいます。

PIP-Maker導入のきっかけ

私の所属するチームは、グループの商品開発を支える横断型支援(サポート)部隊として幅広い支援を行っています。

「セブンプレミアム」は、2007年の発売以来順調に売上を伸ばし、ありがたいことにプライベートブランドとして、多くのお客様にご支持いただいています。

そういった商品の開発における手順の共有と教育の平準化を図るため、“人に依存しない仕組みづくり”を検討していました。その実現手段の一つとして、2021年8月にPIP-Makerを導入し、動画を活用した研修に取り組み始めました。

属人化を防ぎ、グループ全体に共通する教育の基盤をつくる

「セブンプレミアム」は、セブン‐イレブン・ジャパンやイトーヨーカ堂、ヨークベニマルなど各社MDの経験や知見を共有して開発されるプライベートブランドです。

そのため、開発手順を属人化させず、全体で共有・継承できる教育体制が求められていました。

そうした中で、教育内容を標準化・可視化できるツールの検討が進み、すでにセブン‐イレブン・ジャパンで導入されていたPIP-Makerが候補に挙がりました。

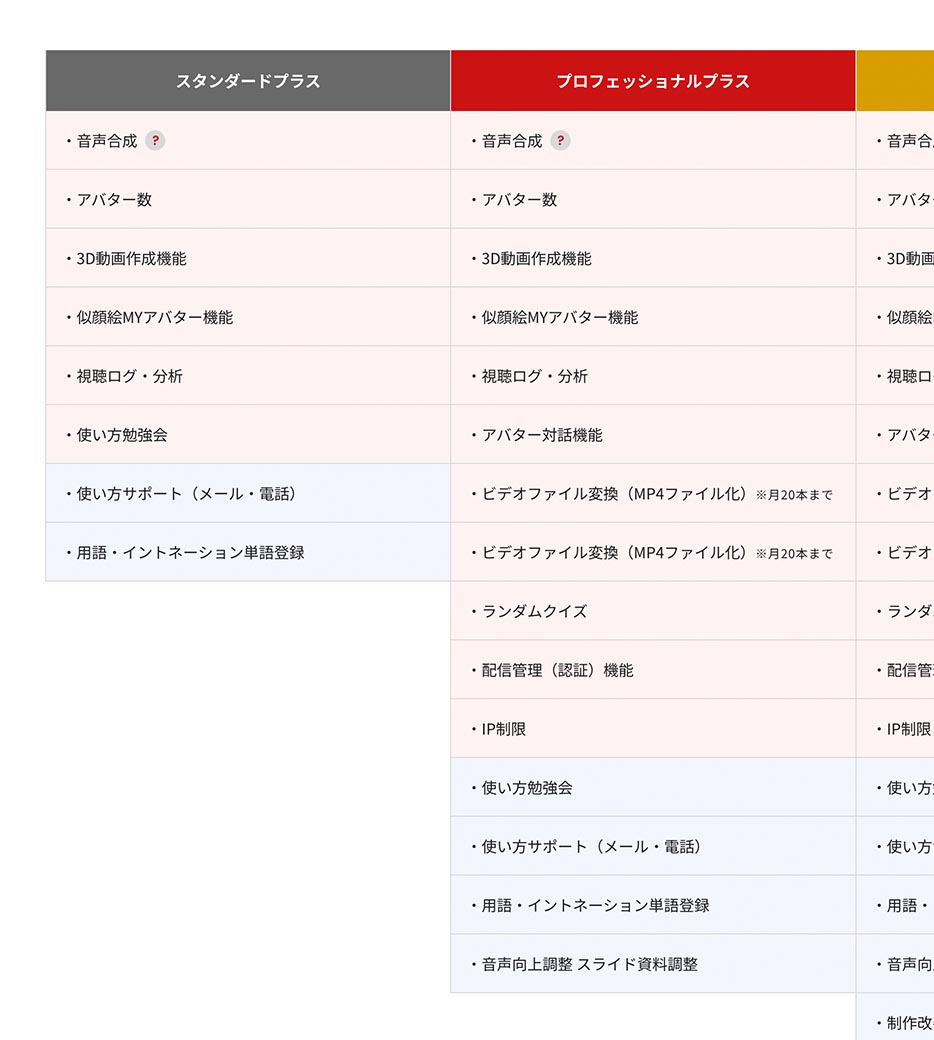

他社製品も含め試用、検討を重ねた結果、価格面やアバターによる対話型の特長などで優れた機能を持つ点を評価し、最終的にPIP-Makerを選びました。

動画によるグループ横断研修で手順の共通化と属人化を解消

PIP-Makerは、主に「セブンプレミアム」の商品開発に関わる新人MD向けの研修コンテンツに活用しています。

研修では、まず初めにセブンプレミアム誕生の経緯や商品開発において大切にしている考え方を紹介した動画を、次にマーチャンダイジングの手順書をまとめた動画を、受講者に学習してもらいます。

ここでは、商品開発の手法を具体的な事例とともに紹介しながら、「こういった手順で進めれば良い商品ができる」という共通認識を浸透させることを目的としています。

ここまでの動画研修が終了した後に、集合研修を行います。

従来は新任研修を対面のみで実施していましたが、この手順にすることで理解がより進む結果となっています。さらに、試食を交えたオープンな雰囲気の研修に変更したことで、質疑応答もしやすい環境が実現しています。

現在は、集合研修の後に、物流や品質管理といったマーチャンダイザーとしてより高度な知識を習得するためのeラーニングを学べる環境も整えています。

集合研修の時間は短縮されたのでしょうか

PIP-Makerで作成した動画を、業務のスキマ時間を利用して集合研修前に視聴してもらう柔軟な研修スタイルに変更したことで、大幅な時間短縮につながりました。結果として、動画も集合研修も、事後のアンケートでとても高い満足度が得られています。

動画作成時に意識していることはありますか

単に資料を動画化するだけでは伝わりづらいという4COLORS様からのアドバイスもあり、対話形式やクイズ形式を取り入れるなど、能動的に学べる工夫を行っています。

また、受講者の理解度を把握するためにアンケートを組み込み、「業務に活かせそうか」「内容は分かりやすかったか」といった感想や意見を収集し、改良を重ねています。

受講者からは、「セブンプレミアム誕生の歴史や理念がよく理解できた」「商品開発の手法や手順が明確になった」といった声が多く寄せられています。

最後に、他社の皆さまにメッセージをお願いします

人によって伝え方が変わってしまう、研修の内容が担当者によってブレる、あるいは日程調整がネックで研修機会そのものが減ってしまう──こうした課題に対して、PIP-Makerのような動画ツールは非常に有効だと感じています。

動画を活用することで“人によらない教育”を実現し、研修内容の質やタイミングを安定させることができました。

特に、時間調整の難しさや属人化など企業が直面する課題に対して、こうしたツールは有効な一手になると考えています。

同業の皆さまの中にも、同じような課題をお持ちの方がいらっしゃれば、PIP-Makerはひとつの有力な選択肢になるのではないでしょうか。

<4COLORSスタッフ一同より>

髙澤様、この度は貴重なお話を共有いただき、誠にありがとうございました。

長年にわたり日本の小売業を牽引されてきた貴社において、“伝承”というテーマに真摯に向き合い、全社的に共有・継続可能な形として取り組まれている姿勢は、多くの企業にとって大変示唆に富むものと感じております。

今後もご期待に沿えるよう、より良いサービスの提供とサポートに尽力してまいります。

本記事が、皆さまのご参考となれば幸いです。