「大林組のデジタル化の取り組み」年間1万6000時間の工数削減を実現した秘密とは?〜建設業が抱える2024年問題〜

2024年問題は、企業のITシステムやデジタルインフラ、人材問題等、広い範囲へ大きな影響を与える想定です。

社内における組織・プロセスの大胆な変革を実現している、大手ゼネコン「株式会社大林組」の倉形直樹氏に、

大林組のデジタル戦略、年間1万6000時間の工数削減を実現したデジタル化の取り組みを伺いました。

<お話を伺った人>

株式会社大林組 ー DX本部本部長室デジタル戦略企画課長兼本部長室デジタル教育課長

倉形 直樹 氏

<プロフィール>

早稲田大学大学院卒業後、大手SIerに入社。データセンターの構築、運用業務を中心に数社の経験を経て、2021年大林組入社。社内におけるデジタル人材育成に関する教育施策の立案、実施に従事。2022年2月DX本部発足。2022年10月から現職。

一級建築士。認定ファシリティマネジャー。IPAプロジェクトマネージャー他。

新聞やテレビのニュースなどで「2024年問題」という言葉をよく聞きます。そちらについての取り組みを教えて頂けますか?

1つ目が「長時間労働の削減」です。2024年の4月から時間外労働の上限規制が適用されました。当然の事ですが長時間労働の削減をしなければなりません。

2つ目が「建設業に携わる人材の確保」です。建設業は、労働集約型の企業業態となります。ただ、そもそもの建設業の就業者数が減少という事を考えると、従来の方法にとらわれない新たな建設手法を生み出さなければ、現在のビジネスの維持自体が困難となってしまいます。

3つ目が「脱属人化」です。これまでの主力世代の方が引退されるのに伴い、従来の強みであった大きな知識と技術が失われていってしまう為、知識と技術の体系化と継承といったものが、大きな課題となっています。そして、これらを解決する手段の1つが、デジタルだと考えています。

大林組様では、社員の皆様がデジタル関連の知識を習得する為の支援策を実施されていると聞いています。企業内でDXを広める事は容易ではないと思うのですが、どういった工夫をされていますか?

「2つのポイント」があります。

1つ目はマインドセットの醸成で、デジタルを使う側のリテラシー向上が重要です。デジタルの必要性や全社で取り組む理由を理解してもらう為の研修を提供しています。オリジナルの研修を提供し、建設業に直結する内容にこだわっています。データドリブンな教育の手法による受講者分析と、次の研修への反映を大切にしています。

2つ目は経営層の理解で、DX本部の設立時に経営層がデジタル人材育成の重要性を理解していた事が、教育を始められた要因の1つだと考えています。

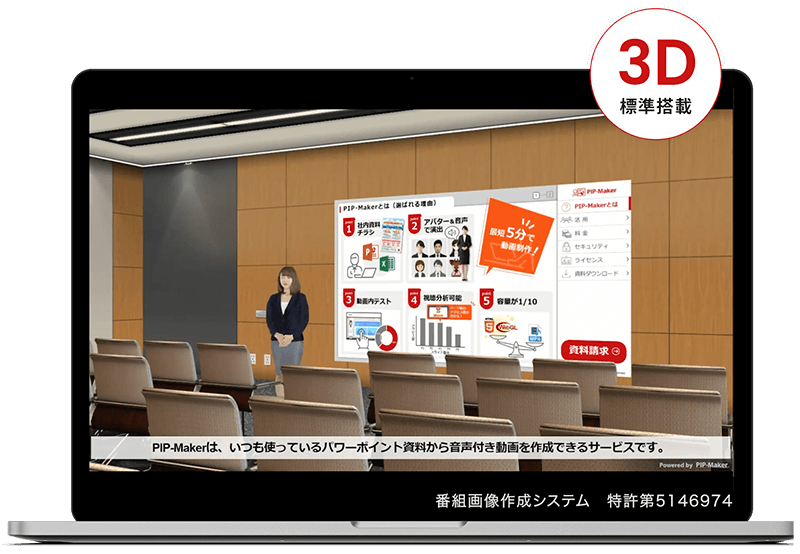

パワポから簡単に動画を生成できる、PIP-Makerを導入した「きっかけ」を教えてもらえますか?

PIP-Makerの導入は2020年11月になります。

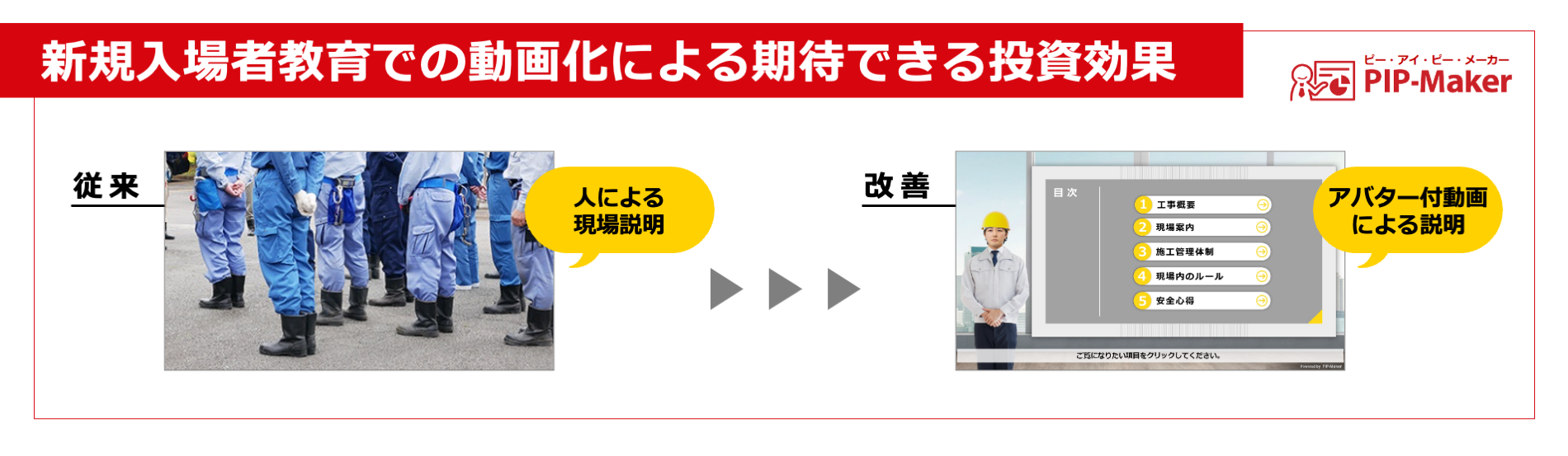

当時の導入理由の一つが「工事事務所の新規入場者教育における省力化」でした。私の入社前の話ですが、

まさに当初の目論見通り「新規入場者教育」での効果が出ています。多い現場では、ほぼ毎日、または昼と夜の1日2回あるような現場というのもあります。

当社は、所属によって「現場と常設」という区分があります。現場というのは文字通り建築や土木の現場で実際に物を作る現場にいる部隊になります。常設は例えば「人事」「総務」といった部隊で、DX本部も常設の部隊というところに分類されます。年間1万6,000時間削減ですが、そこに至った成功要因の一つが、新規入場者教育の動画を作成する担当を「現場をサポートする常設部門が作成した事」かなと思っています。

「現場の担当者ではない、常設部門が動画を作成した」ことが成功要因だった。という事でしょうか?

現場の担当者が作るというのは、すぐに思いつくところかなと思うのですが、そうではなく「現場の担当者ではない常設部門が作成した」ところが良かった点だと思っています。流れとしては、新規入場者教育を実施する現場の担当者が、常設部門と呼ばれる部隊に、このような新規入場者教育の動画を作成して欲しいという依頼をして、それを受けて作成しています。

効果を上げたのが、デジタルの部門というよりも「土木」「建築」の部隊だと思っており、デジタル部門がいくら考えたところで出てこなかった方法ではないかと私は思っています。

その他、業務効率化に役立ったエピソードはございますか?

「デジタル教育課」の最初に実施した研修が「ITパスポート試験 受験のススメ」という研修なんですが、1回目のお試し研修をやった際に、事務局案内を私が行いました。

当日時間になったら事前に用意しておいた内容を口頭で伝えるという、一見単純な行為ですが、その年はその回以降「6回」もやる計画になっていました。しかも当時は事務局として待機していたのが、私と、もう1人だけだったので、どちらかが、体調不良等で休んだら回らなくなるんじゃないかといった事も不安要因でした。

PIP-Makerでこういった事務局の案内も事前に用意しておく事で、心理的な負担や、実際の稼働も相当減ったのではないかなと感じています。

大林組様の掲げる「データドリブンな教育」に、役立ったエピソードはございますか?

受講した方を可視化、分析し、仮説を立て、施策を立案し、実施する、という取り組みです。当社は「年齢と人数構成に山とか谷がかなりある」ので、単に受講した人数が多いとか少ないと言った事を分析するのではなく、その年齢の何%が受講したか?といった、意味のある数字で分析するようにしています。

実際に研修に参加した人や、アーカイブ動画を視聴した人ごとに分析し、アンケート結果も同様に、細かく分析することで次の研修に活かす、そういったことを行っています。研修の内容とか告知の仕方によって、どんな人が参加してるのか。そういった傾向も見えてくるようになりました。

分析をして傾向が見えてくると、例えば20代30代が多く参加する研修の中にその年代の参加率が低い研修の内容を組み込んで、そちらの研修に興味を持ってもらうということも可能になると思っています。これで興味を持ってもらえる幅を広げられそうですが、実は、もう一つポイントがあります・・・・

パワポから簡単に動画を生成できる、PIP-MakerのDXにおける、成功事例の続きは是非、お問い合わせください

新規入場者教育の効率化 / 建設業界の教育・研修について / 建設業法改正による説明作業自動化 / 建設業界の課題やdxについて / 建設業界の安全教育について...etc